Durante años, el grafeno fue presentado como el material que cambiaría el mundo. Más resistente que el acero, más ligero que el papel, y mejor conductor que el cobre. Parecía la llave para una nueva era tecnológica: baterías ultrarrápidas, pantallas flexibles, aviones más ligeros, chips más potentes.

Pero, más de 20 años después de su descubrimiento, la realidad es bien distinta: las grandes promesas no se han cumplido. Muchas de las empresas creadas en torno a este material han cerrado, y las aplicaciones comerciales siguen siendo escasas. ¿Qué ha pasado con el “material del futuro”?

El grafeno fue descubierto en 2004 por Andre Geim y Konstantin Novoselov en la Universidad de Mánchester, un hallazgo que les valió el Premio Nobel de Física en 2010.

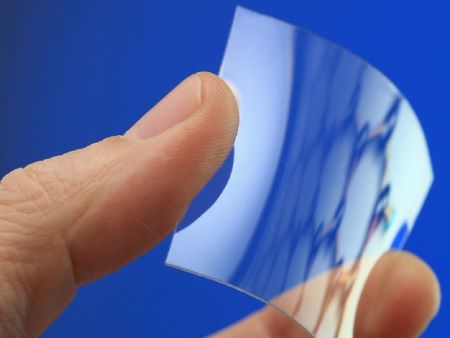

Se trata de una lámina de carbono de un solo átomo de espesor, organizada en una estructura hexagonal. Esa simplicidad oculta un potencial enorme: es 200 veces más resistente que el acero, superconductor del calor y la electricidad, y además flexible y transparente.

Con semejantes propiedades, parecía inevitable que revolucionara sectores enteros: desde la electrónica hasta la aviación. Y, sin embargo, no ha sucedido.

El gran problema no está en las propiedades del grafeno, sino en su fabricación y manipulación. Producir grafeno puro, de calidad uniforme, a gran escala y bajo coste, sigue siendo extremadamente difícil. Las primeras técnicas —como el exfoliado mecánico— eran útiles en laboratorio, pero inviables industrialmente.

Hoy existen métodos químicos y de deposición en vapor, pero los resultados varían demasiado. Y cuando un material no puede reproducirse con fiabilidad y repetitividad no puede estandarizarse ni certificarse para uso comercial.

Eso ha limitado su adopción en sectores exigentes como la electrónica o la energía, donde la consistencia es crítica.

Mientras en Occidente el entusiasmo se ha ido apagando, China ha seguido apostando fuerte. El gobierno lo declaró material estratégico nacional, creó zonas de desarrollo tecnológico, y canalizó inversiones públicas y privadas para investigar sus aplicaciones.

Hoy, China domina la producción mundial y ha encontrado un enfoque más pragmático: no busca el “grafeno milagroso”, sino usarlo como aditivo para mejorar materiales existentes.

Por ejemplo, lo están usando en:

. Baterías, para mejorar la conductividad y la vida útil.

. Componentes electrónicos, para optimizar la disipación térmica.

. Textiles y composites, para reforzar estructuras sin añadir peso.

No son aplicaciones espectaculares, pero sí rentables y escalables. Y mientras tanto, las empresas europeas y americanas siguen luchando por sobrevivir.

En Europa y Estados Unidos, el grafeno fue recibido con una ola de entusiasmo inversor. Decenas de start-ups prometían una revolución tecnológica inminente. Pero los años pasaron, las aplicaciones no llegaron, y los fondos se agotaron.

A diferencia de China, donde el Estado puede mantener proyectos estratégicos durante décadas, las empresas occidentales dependen de beneficios a corto plazo. Y cuando esos beneficios no aparecen, los proyectos se cierran.

Hoy, el grafeno en Occidente sigue siendo más un tema de investigación que de industrialización. Los avances existen, pero no generan aún productos de consumo masivo.

¿Tiene futuro el grafeno? Sí, pero probablemente un futuro más discreto del que se soñó.

El grafeno sigue siendo un material extraordinario, pero su revolución será lenta, técnica y silenciosa, integrada en productos que quizás ni sepamos que lo llevan.

China, una vez más, parece haber entendido el juego: no esperar el gran salto, sino avanzar paso a paso. Y si su apuesta da fruto, dentro de unos años podríamos descubrir que —otra vez— tomaron la delantera tecnológica y van muchos pasos por delante.

El tiempo dirá si el grafeno cumple, aunque sea parcialmente, las expectativas que un día despertó. Pero una cosa es segura: no creo que se ha dicho su última palabra.