Cada vez que el calendario nos acerca al verano, sabemos lo que viene: temperaturas récord, alertas meteorológicas, noches sofocantes, incendios forestales, cultivos que se marchitan, ciudades que hierven. Las olas de calor se han convertido en la banda sonora estacional de un planeta que, año tras año, nos recuerda las consecuencias de nuestra dependencia obstinada de los combustibles fósiles.

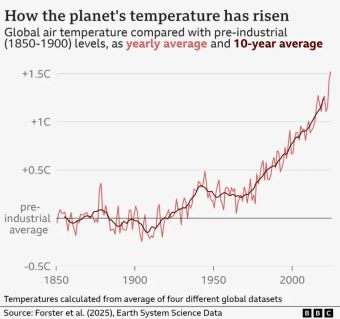

En 2015, con grandes titulares y esperanzas, los líderes mundiales firmaron el Acuerdo de París, comprometiéndose a limitar el calentamiento global a un máximo de 1,5ºC por encima de los niveles preindustriales. Han pasado 10 años desde aquella cumbre histórica, y hoy, en 2025, los datos científicos nos enfrentan a una dura realidad: si seguimos por este camino, esa barrera simbólica de los 1,5ºC se superará antes de 2030. Algunos modelos incluso la sitúan mucho antes, dado el ritmo actual de emisiones.

Lejos de disminuir, las concentraciones de dióxido de carbono, metano y otros gases de efecto invernadero siguen aumentando en la atmósfera. A pesar de la creciente concienciación social, de los informes de los investigadores, de las advertencias de la ONU y de instituciones científicas de prestigio, las emisiones globales han mostrado solo leves fluctuaciones, pero no un descenso sostenido. Las transiciones energéticas, aunque existen, avanzan demasiado lentas, y el sistema económico global continúa anclado en la quema de petróleo, carbón y gas natural.

Mientras tanto, el planeta responde. Y el verano es el escenario más visible de sus consecuencias. Las olas de calor no son solo más frecuentes, sino también más largas, más intensas y más peligrosas. Las temperaturas extremas rompen récord tras récord. En ciudades de Europa, Asia y América del Norte, se alcanzan cifras que hace solo unas décadas habrían sido impensables. Este calor extremo no es un accidente; es el resultado directo del calentamiento global.

En la foto inferior de la BBC se puede ver como han subido las temperaturas en los últimos años:

Lo más inquietante es que la mayor parte del calor acumulado por el exceso de gases de efecto invernadero no permanece en la atmósfera, sino que es absorbido por los océanos. Se estima que aproximadamente el 90% del exceso de energía térmica se está almacenando en los mares.

Las consecuencias son múltiples: aumento del nivel del mar, pérdida de hielo en los polos, acidificación de las aguas, alteraciones en las corrientes marinas y daños severos a los ecosistemas marinos. Las olas de calor marinas, un fenómeno antes raro, se han vuelto también habituales, afectando a los arrecifes de coral, la pesca y la biodiversidad marina.

Cada informe científico que aparece es más alarmante que el anterior. Pero, paradójicamente, la sociedad parece inmune al miedo. Tras la noticia del nuevo récord de temperatura, vienen los debates superficiales, las quejas pasajeras y, luego, la indiferencia habitual. La economía sigue funcionando bajo las mismas lógicas de siempre: crecimiento ilimitado, consumo desbordado y un modelo energético fósil que parece inamovible.

Somos, como bien dijo un divulgador, “una civilización de ciegos voluntarios”. Vemos lo que ocurre, sabemos por qué ocurre, pero no estamos dispuestos a modificar nuestros hábitos de forma significativa. Preferimos pensar que alguien, en algún lugar, inventará una tecnología salvadora que nos permitirá seguir como hasta ahora. Es el espejismo del llamado “tecnoptimismo”, que postula que la ciencia y la ingeniería solucionarán, tarde o temprano, los problemas que nosotros mismos generamos.

El coste de esta pasividad será descomunal. Porque no actuar a tiempo supone que, más adelante, deberemos invertir cantidades ingentes de recursos para intentar mitigar daños que ya estarán consolidados. Y, lo que es más grave, no todo se podrá reparar: muchas especies se extinguirán, millones de personas se verán obligadas a migrar por causas climáticas, y los fenómenos extremos (sequías, huracanes, incendios, inundaciones) serán cada vez más destructivos.

A pesar de la creciente desesperanza que estas proyecciones generan, rendirse no es una opción. La única respuesta válida es la acción: reducir drásticamente las emisiones, abandonar la era de los combustibles fósiles, transformar nuestros sistemas energéticos, fomentar la eficiencia y, sobre todo, cambiar los patrones de consumo a nivel global. La ciudadanía, los gobiernos, las empresas: todos tenemos responsabilidad.

El planeta nos está enviando señales cada verano. Las olas de calor no son simples anécdotas meteorológicas; son los síntomas de un sistema climático cada vez más desestabilizado. No tenemos un planeta alternativo al que mudarnos. Esta es nuestra casa, y la estamos incendiando.

La pregunta que flota en el aire es simple y brutal:

No tenemos otro planeta alternativo !!! ¿Tan difícil es eso de entender ?

La respuesta ya no es científica, es ética. Y el tiempo para actuar se agota.